BIツールを実際に使って見えた導入メリットと活用事例

どうも、コウノ工房のコウノです。

BIツールを使って、レポートやダッシュボートを作っています。

BIツールとは、企業内の様々なデータを収集・分析し、その結果を視覚化することで、経営や業務の意思決定を支援するソフトウェアです。確かに、データに基づいた行動や言動ができると説得力が増しますよね。ただ、BIツールを活用して企業活動をしているイメージがわかないかたも多いと思います。そこで、今回は、「BIエンジニア」の側面をもつコウノがBIツールの基本を紹介したいと思います。

BIツールの役割や何が変わるのかを押さえてみる

そもそも、データを“見える化”するとはどういうこと?

データの見える化とは、社内に点在する数字を同じ決め方でそろえ、いつでも最新で見られる状態にすることです。BIツールを使えば、期間や部門を切り替えたり、結果に対してドリルダウン(段階的に中身を深掘り)したりできるので、原因に素早く近づけます。

データが見える化されているとは?

- 最新性が保たれること:決めた時刻に自動更新できるので、朝に開けば、もう最新の数字という状態を作り出せます。

- 基準がそろっていること:売上・粗利などの定義を一本化できるので、部門間の“数が違う”を解消します。

- 深掘りで原因に迫れること:期間・部門・商品・担当者で基準を切替、ドリルダウンにより要因を特定します。

見える化の価値は“きれいなグラフ”ではありません。全員が同じ地図を見て話せることです。数字合わせに時間を使わず、打ち手の検討に集中できます。現場の勘と数字を結びつけ、会議の質と速度を同時に上げます。

エクセルで資料を作ればよいのでは?

ただまぁ、それならエクセルでもできますよ、という意見もあると思います。Excelは個人的に使ったり小さな分析にはとても強力ですが、全社で同じ数字を共有して回す段階になると、手作業の多さや最新の状態を維持するのが難しかったり、、担当者に依存しまうなどの弱点が目立ちます。ここをBIで補います。

Excelで全社運用するときの弱点

- 手作業の山:CSV貼り替え・整形・PDF化で締め日が埋まる。

- 最新版が迷子:同名ファイルが増殖し、どれを信じるか不明。

- 人に依存:作り方やマクロを担当だけが把握。休むと止まる。

Excelは“出力や個別の深掘り”に残し、共通の元データと定義・更新・共有はBIに任せる。役割を分ければ、得意を活かしつつ弱点を埋められます。目的はツールの置き換えではなく、運用の質を引き上げることです。

結局、BIツールを使うと、どんないいことが待ってるの?

一言でいえば、作る時間が減って、決める時間が増えます。数字の準備に追われる日々から、数字を使って次の一手を決める時間へ移行できます。

BIツールのメリット

- 更新が自動化:指定時刻に取り込み・集計・反映します。

- 会議が短縮:その場で切替・比較・深掘りできるので、議論の内容を濃くできます。

- 安全に共有:権限・マスキング・閲覧ログ・版管理で安心して運用できます。

たとえば「昨日の売上急落」も、BIなら即座に通知→どの顧客・商品・担当で落ちたかをその場で確認→当日中に着手、まで一直線に進みます。月次を待つ運用から、日々の変化に反応できる運用に変わります。

期待できる成果を整理して導入メリットを考えてみた

手作業の更新から解放されて作業時間が大きく減る

BIツールのある・なしで、資料作りのプロセスを比較してみました。毎週の“貼り替え・整形・配布”は、気づけば半日消えます。数字は使う前に疲れ切ってしまう。ここは仕組みに任せて、人は“数字で考える時間”に戻しましょう。更新は人力より機械のほうが正確です。

BIなし(よくある風景)

- 各システムからCSVを取得→Excelに貼り替え→整形→PDF化→社内配布

- 数式が壊れてやり直し/担当者しか直せない

- 「最終版」「本当に最終版」ファイルが増殖して迷子

BIあり(どう変わる?)

- 決めた時刻に自動で取り込み・集計・更新、朝にリンク通知

- 手順は仕組み側に保存。担当が休んでも止まらない

- 共有はURL一本化。最新版は常に一つ

“作る時間”を最小にすれば、“使う時間”が最大になります。まずは一枚のダッシュボードから。週あたりの更新時間を導入前後で比べれば、効果が誰の目にも明らかになります。

数字の到着待ちがなくなり意思決定のスピードが上がる

遅さの犯人は「数字が来るまでの待ち時間」と「どの数字が正しいかの確認」です。BIは当日反映と定義の一本化で待ち時間を削り、会議中にドリルダウンで原因まで行けるので、その場で決められます。

BIなし(なぜ遅い?)

- 集計→整形→回覧で1~3日待つ

- 部門ごとに数値が違い“数字合わせ”で会議が長引く

- 異常は月次資料で気づく。着手はさらに後

BIあり(どう変わる?)

- 当日反映。期間・部門・商品・担当者をその場で切替

- しきい値アラートで“起きた瞬間”に通知

- ドリルダウンで原因を会議中に特定、即合意・即着手

意思決定が一日早まるだけで、売上・在庫・広告の損失は小さくできます。とくに急落・欠品・異常消化は“今日の対応”が勝負。BIは「気づく→深掘り→決める」を一気通貫にします。

Excelの限界から抜け出して全社の数字をそろえて扱える

列が増えただけで式が壊れ、結合でミスが出る。部門ごとに定義が違って会議がかみ合わない。BIは“同じ元データ・同じ計算”で数字を見る前提を作ります。解釈のズレをなくし、手戻りを減らします。

BIなし(何が起きる?)

- データが各所に散らばり、人力で結合してミス

- 「売上は税抜?返品は?」など定義が部門でバラバラ

- どのデータから作ったか後から追えない

BIあり(どう整う?)

- 社内データを共通の置き場所に集め、形式の違いは仕組みで吸収

- 指標の定義表を作り、計算式を全社で統一

- 参照元・計算・更新履歴が残り、再現できる

まとめ(約150字):

Excelは悪者ではありません。共通の元データと定義をBIで守り、必要に応じてExcelに出して個人で深掘り——この分担が最強です。“みんな同じ数字を見ている”ことが、議論の質を変えます。

監査や「見せてよい範囲」に強くなり安心して運用できる

だれが何を見てよいか、いつ何を変えたか。ここが曖昧だと、監査も事故対応も苦しくなります。BIは権限、マスキング、履歴の基本がそろいます。個人情報は必要な人だけが見られる設計にします。

BIなし(なぜ危ない?)

- Excelがメール転送で拡散。アクセスの制御が実質不可能

- 閲覧ログ・変更履歴が残らず、監査質問に即答できない

- 個人情報がそのまま見える画面が社内に点在

BIあり(どう安全?)

- 役割ごとに可視範囲を設定、個人情報はマスキング

- 閲覧・変更の履歴が残り、証跡を示せる

- ファイル配布を減らし、URL共有で二次配布リスクを抑制

事故は一度で大きな損失になります。最初に“最低限の権限設計と履歴の取り方”だけ決めれば、運用の安心感が段違いです。安全が確保されてこそ、スピードも自信を持って上げられます。

効果を数字で示して社内説明を通しやすくする

“よくなった気がする”では、次の投資に進みにくい。小さくてもいいので、導入前後で同じものさしを持ちましょう。数字が残れば、現場も経営も迷いが減り、横展開の合意が取りやすくなります。

BIなし(測れない課題)

- 更新工数を記録しておらず、改善幅が語れない

- 異常検知から着手までの時間が把握できない

- 定義不一致ややり直し件数の実態が分からない

BIあり(こう測る)

- 週あたり更新時間(例:5時間→40分)を記録

- 異常検知→着手まで(例:2日→当日)を時系列で管理

- 会議の食い違い件数・再集計件数を月次で可視化

まずは小さく始め、月末に“ビフォー/アフター”を並べて共有しましょう。効果が見える化されれば、次の導入先も自然と決まります。数字で語ること自体が、次の一歩を早めます。

活用事例とサンプル

素晴らしいダッシュボードの紹介

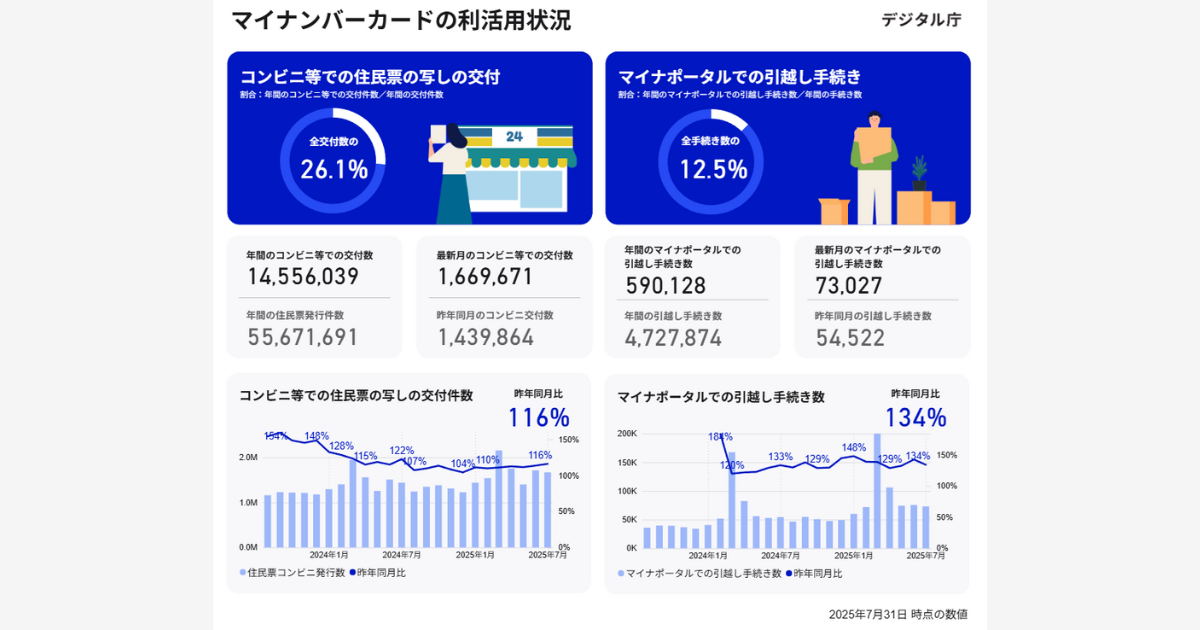

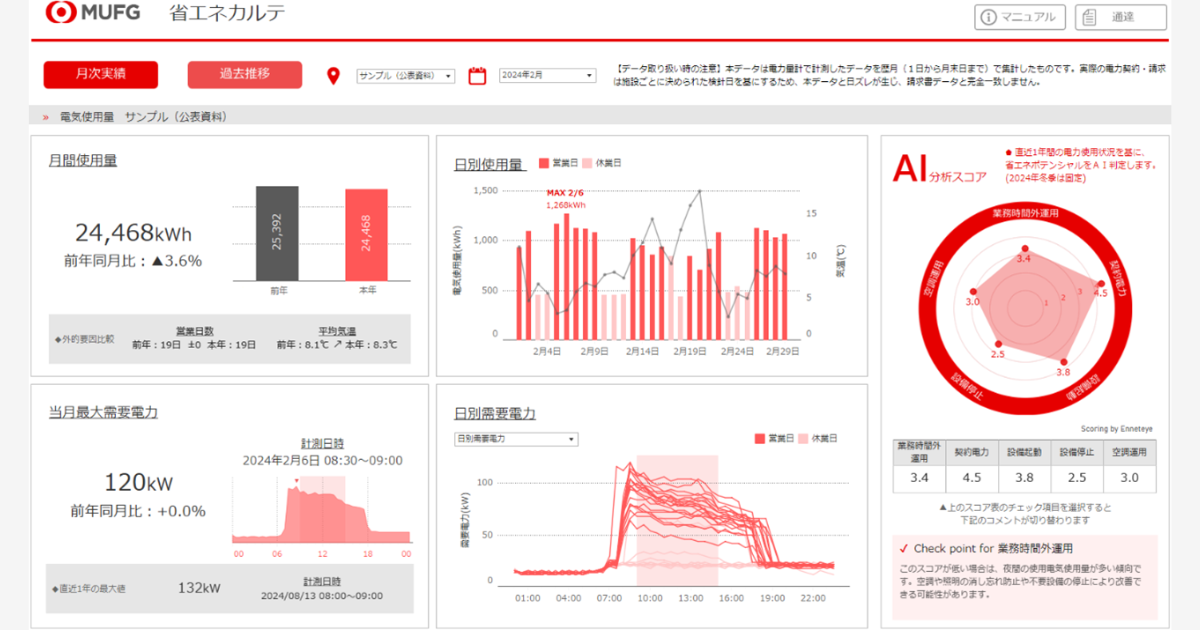

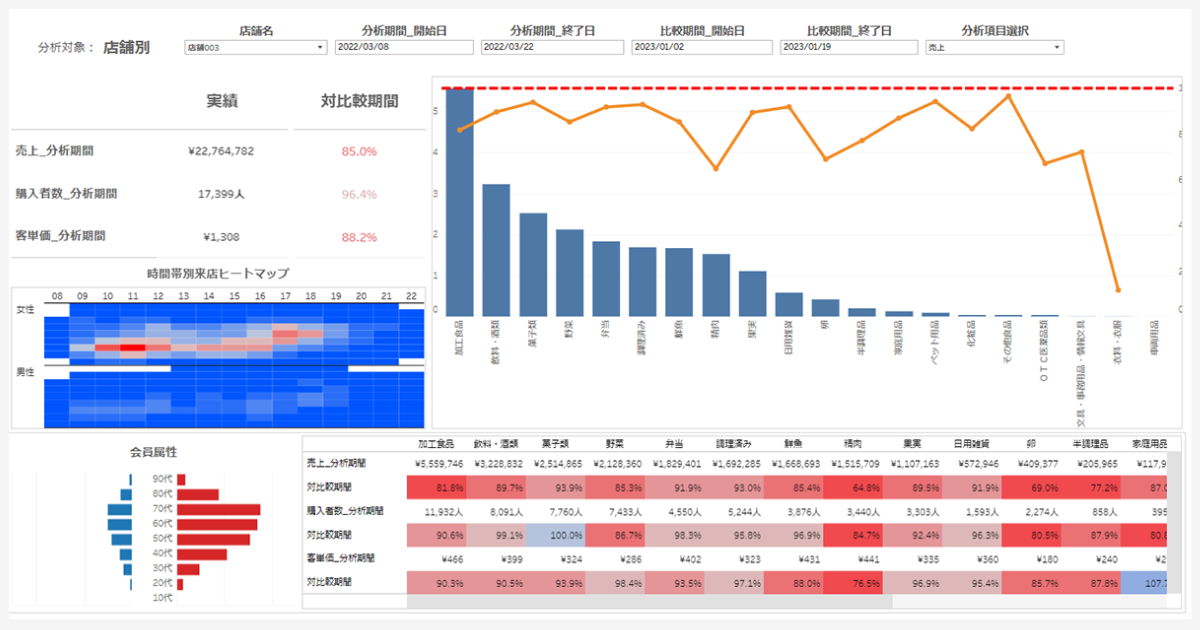

ここまで、BIツールのメリットや役割を説明してきました。では、実際にダッシュボードとはどんなものかを紹介します。素晴らしいサンプルを見つけましたので紹介します。このような資料が、プログラミングなど高度なITスキルを使わずに作ることができるのです。

活用事例

どのようなデータをダッシュボードで表現すればよいかをテーマ別にまとめてみました。ダッシュボードは“見るだけ”で次の一手が決まる設計にするのがコツです。そのためには、目的を簡潔な一文で決め、1枚につき1つの目的を表すダッシュボードを作るのがおすすめです。

経営:役員ダッシュボード(売上・粗利・予実・キャッシュ)

- 目的:月中時点での着地を把握し、投資・採用・在庫の意思決定を前倒しする。異常を当日内に検知して対処を決める。

- 掲載するデータと表現方法:売上/粗利/営業利益+前年同月/予算との差分表示、月次/日次の推移グラフ、キャッシュ残高と回転日数カード、部門別の寄与度バー、乖離が大きい項目はドリルダウン(部門→商品→担当)。

経理・財務:請求・入金・滞留/資金繰り見通し

- 目的:滞留先を特定し、回収を前倒し。短期資金の山谷を早めに把握して資金繰りリスクを下げる。

- 掲載するデータと表現方法:滞留額、取引先別ヒートマップ、入出金予定のカレンダーやウォーターフォール、督促優先度の表(期限・金額・担当)。

人事・労務:採用ファネル/残業・離職の可視化

- 目的:強い募集チャネルに集中し、残業過多や離職予兆を早期に拾って面談・配置見直しへつなげる。

- 掲載するデータと表現方法:応募→一次→最終→内定のファネルとチャネル別比較、部署別残業ヒートマップ、離職率の推移、しきい値でアラート。

営業・CS:案件進捗・受注確度/チャーン予兆

- 目的:滞留案件を洗い出し次アクションを即指示。解約の兆しを先回りで抑える。

- 掲載するデータと表現方法:ステージ別滞留日数バー、受注率、粗利率の散布図、ハイリスク顧客のスコア表(利用低下・問合せ増などを指標化)+ドリルダウンで履歴確認。

マーケ:Web/広告×売上の統合評価

- 目的:費用対効果の低い出稿を止め、成果の出るチャネルとLPに集中する。

- 掲載するデータと表現方法:チャネル別CVR/CPA/LTV、ファネル推移、キャンペーン別の比較テーブル、広告費と売上の散布図、着地予測の簡易ゲージ。

購買・在庫:在庫回転・欠品/過剰の早期検知

- 目的:欠品と死蔵の両リスクを同時に下げ、発注点を適正化する。

- 掲載するデータと表現方法:在庫回転日数/欠品率、SKU別在庫×粗利の散布図、ABC分析バー、発注点割れの警告リスト(自動ソート)。

製造・品質:OEE・不良率・設備停止の要因分析

- 目的:ボトルネック工程を見つけ、計画保全と段取り改善で止めないラインにする。

- 掲載するデータと表現方法:ライン別OEE、停止要因のPareto図、不良率の推移、設備→時間帯→要因のドリルダウン、アラートは連続閾値で発報。

小売・EC:RFM/LTV/SKUの勝ち筋・死に筋判定

- 目的:セグメント別に施策を出し分け、在庫・販促・CRMを最適化する。

- 掲載するデータと表現方法:RFM別売上カード、リピート率/LTVの推移、SKU別粗利ランキング、セグメント×商品軸のヒートマップ、メール/クーポン配信の結果表。

まずは、上のサンプルを自社の業務に当てはめて1枚だけ作ってみてはいかがでしょうか。見る順番(全体→差分→要因)と、深掘りの導線(カード→推移→詳細)が整えば、会議は自然と“数字合わせ”から“打ち手の合意”へ進みます。うまく回ったら、同じ型を部門ごとに横展開していきましょう。

まとめ

本記事では、BIの役割やExcel運用の限界、BI導入で得られる効果を紹介しました。まずは1部門×1枚のダッシュボードから小さく試し、効果を数字で記録して横展開していくのはいかがでしょうか。資料作りの時間は軽減され、みんなが同じ資料を最新の状態で見て行動することができるようになります。