コウノ工房のコウノです。

情シス業務の外注費用について解説します。

情報システム部門の業務は専門性が高いため人材確保が難しく、業務内容も広範囲に渡ることからコア業務に注力できない課題を抱えている企業は多いです。そこで、情シス業務の外注を検討している企業が増えてきました。

ただ、外注費用の相場を理解しないで発注してしまうと想定していた効果を得ることができず、失敗に終わってしまうリスクもあります。本記事ではITエンジニア歴20年以上の経験にもとづいて、情シス業務の費用を解説します。記事の後半では外注する際のポイントも解説します。

なお、情シス業務の外注費用は理解しているから、自社に情シス部門を立ち上げたり、適切な運用がしたいというかたは、下記リンクからメッセージください。

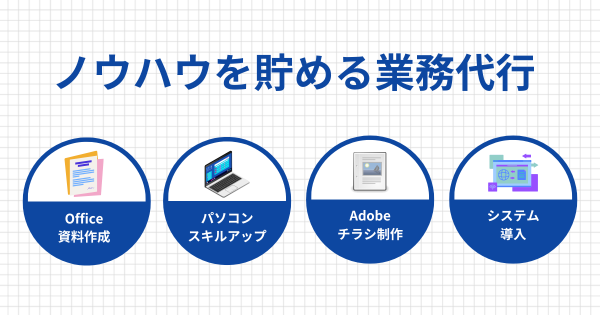

\自社にノウハウが貯まる業務代行/「パソコン業務・情シス代行」を詳しく読む

情シス業務を内製化するメリット

企業が情シス(情報システム)業務を内製化することには、多くのメリットがあります。以下に、内製化の具体的な利点を詳しく説明します。

コスト削減

情シス業務を内製化する最も顕著なメリットの一つは、コスト削減です。外注する場合、毎月の契約費用やプロジェクトごとの追加費用が発生します。しかし、内製化することでこれらの外部費用を削減し、長期的なコストメリットを享受できます。例えば、外部ベンダーへの依存が減少するため、契約更新時の価格交渉や突然の価格変更に対するリスクも軽減されます。

また、内製化により、企業内部でのリソースの最適化が図れます。社員が直接システムを管理するため、無駄なコストを削減しやすくなります。例えば、外注の場合にはベンダーが提案する標準的なソリューションに従わざるを得ないことが多いですが、内製化では企業の具体的なニーズに合わせたカスタマイズが可能です。これにより、必要な部分にのみ投資を集中させ、不要な支出を抑えることができます。

さらに、内製化によりシステムのライフサイクル全体を通じてのコスト管理が可能になります。外部ベンダーに依頼する場合、初期導入費用は低く抑えられることがあるものの、運用・保守段階で高額な追加費用が発生することがあります。内製化では、これらの費用を一括で管理でき、予算の透明性が高まります。

即応性の向上

内製化のもう一つの大きなメリットは、即応性の向上です。システムのトラブルや緊急対応が必要な場合、内製化していると迅速な対応が可能になります。外注の場合、問題が発生してからベンダーに連絡し、対応を待つ時間がかかることがありますが、内製化していると、問題発生時にすぐに対応できる体制が整います。

例えば、システム障害が発生した場合、内製化している情シス部門は即座に原因を特定し、対策を講じることができます。外注している場合は、まずベンダーに連絡し、ベンダー側の対応を待つ必要があるため、対応に遅れが生じることがあります。内製化により、こうした遅延を防ぎ、システムの稼働率を高めることができます。

また、内製化による即応性の向上は、企業の競争力強化にも寄与します。市場の変化や顧客の要求に迅速に対応できることは、企業の柔軟性と俊敏性を高める要素となります。例えば、新しいビジネスモデルの導入や製品の迅速なリリースが求められる場合、内製化された情シス部門はそのニーズに迅速に応えることができます。

業務知識の蓄積

内製化により、社員がシステムに関する知識を蓄積することができます。これにより、企業内での問題解決能力が向上し、業務の効率化が図れます。外注していると、システムに関する知識が外部ベンダーに依存するため、内部に知識が蓄積されません。しかし、内製化することで、システムの詳細な運用方法やトラブルシューティングのノウハウが社内に蓄積され、長期的なメリットとなります。

また、社員がシステムに詳しくなることで、新たな技術や方法を導入しやすくなります。例えば、新しいソフトウェアやハードウェアの導入時に、社内の情シス部門がそのメリットやリスクを適切に評価し、最適な導入方法を提案できるようになります。これにより、企業全体の技術力向上とイノベーションの推進が期待できます。

さらに、社員がシステムに精通していることで、部門間のコミュニケーションが円滑になります。例えば、マーケティング部門や営業部門からのシステムに関する要望に対して、情シス部門が迅速かつ的確に対応できるようになります。これにより、業務全体の効率が向上し、企業の競争力が強化されます。

セキュリティの強化

セキュリティリスクの軽減も、情シス業務を内製化する重要なメリットです。外部業者に依頼すると、情報漏洩のリスクが伴います。特に、機密情報や顧客データを扱う場合、外部業者への依存は重大なリスクとなります。内製化することで、これらの情報を企業内部で管理し、セキュリティ対策を強化することができます。

例えば、内製化により、企業のセキュリティポリシーに基づいた細かな管理が可能になります。社員がシステムに対するアクセス権限を厳密に管理し、不正アクセスやデータ漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。また、セキュリティインシデント発生時にも迅速に対応でき、被害を最小限に抑えることができます。

さらに、内製化により、最新のセキュリティ技術を迅速に導入できる利点もあります。外部ベンダーに依頼する場合、セキュリティ対策の更新や導入に時間がかかることがありますが、内製化していると、必要に応じて迅速に最新のセキュリティ対策を導入することが可能です。これにより、常に最新の脅威に対抗できる体制を整えることができます。

このように、情シス業務の内製化には、コスト削減、即応性の向上、業務知識の蓄積、セキュリティの強化といった多くのメリットがあります。企業が内製化を進めることで、競争力を高め、持続可能な成長を実現するための基盤を築くことができます。しかし、内製化には一定のリソースと専門知識が必要であるため、適切な計画と準備が重要です。

情シス業務を内製化するデメリット

一方で、情シス業務を内製化することにはデメリットも存在します。内製化の課題について具体的に見ていきましょう。

初期投資の負担

内製化には初期投資が必要です。ハードウェアやソフトウェアの購入、社員の研修など、初期費用がかかります。これらのコストは短期的には大きな負担となります。

専門知識の不足

内製化を進めるためには、専門知識が必要です。特に高度なシステム管理やセキュリティ対策には専門的な知識が求められます。これらの知識を持った人材を確保するのは容易ではありません。

維持管理の課題

システムの維持管理も課題となります。内製化することで、システムの運用・保守を社内で行う必要があり、定期的なメンテナンスやアップデートが欠かせません。これにより、社員の負担が増えることがあります。

人材確保の困難

内製化を成功させるためには、適切な人材の確保が不可欠です。しかし、IT業界は人材不足が深刻であり、必要なスキルを持った人材を見つけるのは難しい場合があります。

情シス業務を内製化するべきか

情シス業務を内製化するかどうかは、企業の状況や目標によります。コスト削減や即応性の向上を重視する場合は内製化が有効ですが、専門知識の不足や初期投資の負担を考慮する必要もあります。企業ごとにメリットとデメリットを比較し、最適な選択を行うことが重要です。

内製化成功のためのポイント

現状分析による内製化の範囲決定

情シス業務を内製化するにあたり、まず重要なのは現状の分析です。外注している業務の種類や範囲を詳細に把握し、どの部分を内製化するかを明確に決定する必要があります。例えば、セキュリティ管理やコアシステムの運用など、企業のコアビジネスに直結する業務を内製化することで、経営上のリスクを最小限に抑えることが可能です。

必要なスキルセットの特定

内製化に必要なスキルセットを明確に特定することも重要です。ITインフラの管理やシステム開発など、内製化する業務に必要な技術的な知識や経験を評価し、それに適した人材を確保するための計画を立てます。特に、最新技術やセキュリティ対策などの専門知識が求められる場合には、外部からのトレーニングや専門家の協力を検討することが重要です。

研修と教育の計画

内製化する業務を遂行するために、現在の社内リソースをどのように強化するかを計画することが不可欠です。社内の従業員が必要なスキルや知識を習得するための研修プログラムや教育体制を整えることで、内製化後の業務遂行の安定性と効率性を確保することができます。また、外部のコンサルタントやトレーニングプログラムを活用して、迅速かつ効果的にスキルを獲得することも考慮されます。

経営陣のサポート

内製化プロセスにおいては、経営陣の積極的なサポートが不可欠です。経営陣は内製化の戦略的な方向性を示し、必要なリソースや予算を適切に割り当てることでプロジェクトの成功を支えます。また、内製化の進捗状況や課題に対する透明性を保ち、必要に応じて迅速な意思決定を行うことが求められます。経営陣のリーダーシップと支援があれば、内製化プロセスはよりスムーズに推進され、成功へと導かれます。

継続的な改善と評価

内製化が完了した後も、定期的な改善と評価を行うことが重要です。業務遂行の効率性や品質を向上させるために、プロセスの見直しや技術の更新を行います。また、内製化の成果を定量的・定性的に評価し、設定した目標に対する達成度を確認します。持続的な改善を行うことで、競争力の維持や成長を促進することができます。

これらのポイントを踏まえて、情シス業務の内製化プロセスを着実に進めることが、企業の持続可能な成長と競争力強化につながります。内製化の戦略的な計画と実行によって、企業はより迅速で柔軟なIT運用を実現し、市場の変化に対応する準備を整えることができます。

外注・ITコンサルの活用

情シス業務を内製化することのメリットは多いですが、すべての業務を内製化することが最善の選択とは限りません。外注やITコンサルの活用も重要な戦略となります。ここでは、外注やITコンサルの活用方法について詳しく説明します。

外注に向いている業務は外注する

すべての情シス業務を内製化するのではなく、外注に向いている業務は外注するのが効果的です。例えば、特定のプロジェクトや一時的な業務は外注することで、効率的にリソースを活用できます。外注に向いている業務には以下のようなものがあります。

専門的なスキルが必要な業務

特定の技術や専門知識が必要な業務は、専門家に外注する方が効率的です。例えば、サイバーセキュリティの高度な対策や、特定のソフトウェア開発プロジェクトは、外部の専門家に任せることで高品質な成果を期待できます。これにより、社内リソースをコア業務に集中させることができます。

短期間で完了するプロジェクト

短期間で完了するプロジェクトや一時的な業務は、外注するのが適しています。例えば、システムの一時的なアップグレードやデータセンターの移行プロジェクトなどです。こうした業務は、外部の専門家に任せることで迅速かつ効率的に完了させることができます。

コスト削減が見込める業務

外注によってコスト削減が見込める業務も存在します。例えば、コールセンターの運用や定期的なシステムメンテナンスなどは、外部に委託することでコストを削減し、内部リソースをより戦略的な業務に集中させることができます。

内製化に向けてマニュアルを作ってもらう

外注先にマニュアルを作成してもらい、内製化に向けた準備を行うことも有効です。外注先が持つノウハウやベストプラクティスをマニュアルとしてまとめてもらうことで、内製化の際のスムーズな移行が可能になります。この手法には以下のメリットがあります。

知識の移転

外部ベンダーが持つ専門知識を社内に移転することで、長期的な知識の蓄積が可能になります。これにより、将来的に同様のプロジェクトを内製化する際に役立つ情報が得られます。

標準化と効率化

マニュアル化することで、業務の標準化が図れます。標準化されたプロセスを持つことで、社内での業務遂行が効率化され、ミスの発生を減少させることができます。また、新たな社員の教育や研修にも役立ちます。

運用担当者(責任者)をディレクターとしてアサインする

外注や内製化の運用を統括する責任者をディレクターとしてアサインすることも重要です。ディレクターが明確に責任を持つことで、運用が円滑に進みます。具体的には以下のような役割を持つことが望ましいです。

コミュニケーションのハブ

ディレクターは、外部ベンダーと社内の橋渡し役として機能します。これにより、コミュニケーションがスムーズになり、プロジェクトの進行が円滑に進みます。特に、緊急対応や重要な決定を行う際には、迅速な情報共有が可能になります。

プロジェクト管理

プロジェクトの進行状況を管理し、タイムラインや予算の管理を行います。ディレクターが一貫してプロジェクトを監督することで、プロジェクトの遅延や予算超過を防ぐことができます。

リスク管理

プロジェクトのリスクを予測し、適切な対策を講じます。ディレクターがリスク管理を行うことで、プロジェクトの成功率を高めることができます。

ITコンサルタントの活用

ITコンサルタントを活用することも、情シス業務の効率化に役立ちます。ITコンサルタントは、専門的な知識と経験を持ち、企業のIT戦略の策定や実行をサポートします。以下に、ITコンサルタントの具体的な活用方法を説明します。

IT戦略の策定

ITコンサルタントは、企業のビジネス目標に合わせたIT戦略を策定します。これにより、企業全体のITリソースを最適化し、効果的なIT運用が可能になります。例えば、新しい技術の導入やシステムの統合など、長期的な視点での戦略策定をサポートします。

プロジェクト管理のサポート

ITコンサルタントは、プロジェクト管理の専門知識を活用し、プロジェクトの成功を支援します。具体的には、プロジェクトの計画立案、リスク管理、進行管理などをサポートし、プロジェクトの円滑な進行を確保します。

技術導入のアドバイス

新しい技術の導入やシステムの選定において、ITコンサルタントのアドバイスを受けることで、最適な選択が可能になります。例えば、クラウドサービスの導入やセキュリティ対策の強化など、最新の技術トレンドに基づいたアドバイスを提供します。

ハイブリッドアプローチの活用

内製化と外注を組み合わせたハイブリッドアプローチも有効です。すべての業務を内製化するのではなく、適切な業務を外注しつつ、コア業務を内製化することで、効率的な運用が可能になります。このアプローチには以下の利点があります。

柔軟なリソース管理

ハイブリッドアプローチにより、企業は柔軟にリソースを管理できます。外部リソースを活用することで、ピーク時のリソース不足を補い、必要に応じてリソースを調整できます。

リスク分散

内製化と外注を組み合わせることで、リスクを分散できます。例えば、特定の業務を外注することで、内製化によるリスク(例えば、専門知識の不足や初期投資の負担)を軽減することができます。

知識の蓄積と外部知識の活用

内製化により、社内での知識蓄積が進む一方、外部ベンダーやITコンサルタントの専門知識を活用することで、最新の技術やベストプラクティスを導入できます。これにより、社内外の知識を融合させ、最適な運用が可能になります。

まとめ

情シス業務を内製化するべきか外注するべきかは、企業の状況に応じて判断する必要があります。内製化のメリットとデメリットをしっかりと理解し、最適な選択を行うことが重要です。経営陣のサポートや継続的な改善を行い、効率的な情シス運用を目指しましょう。

RPA・ITツール導入・検討